现在的位置:主页 > 综合新闻 >

风声|柏杨《丑陋的中国人》是揭丑抹黑,还是(3)

【作者】:网站采编【关键词】:【摘要】:该书停售期间,有人从时代文艺出版社的库房偷走了数千本,起先在黑市卖5元一本,不久炒到了10元,而书的定价只有1.25元。这样看来,对柏杨这本意在

该书停售期间,有人从时代文艺出版社的库房偷走了数千本,起先在黑市卖5元一本,不久炒到了10元,而书的定价只有1.25元。这样看来,对柏杨这本意在“治病”的书,国人其实是想看的。

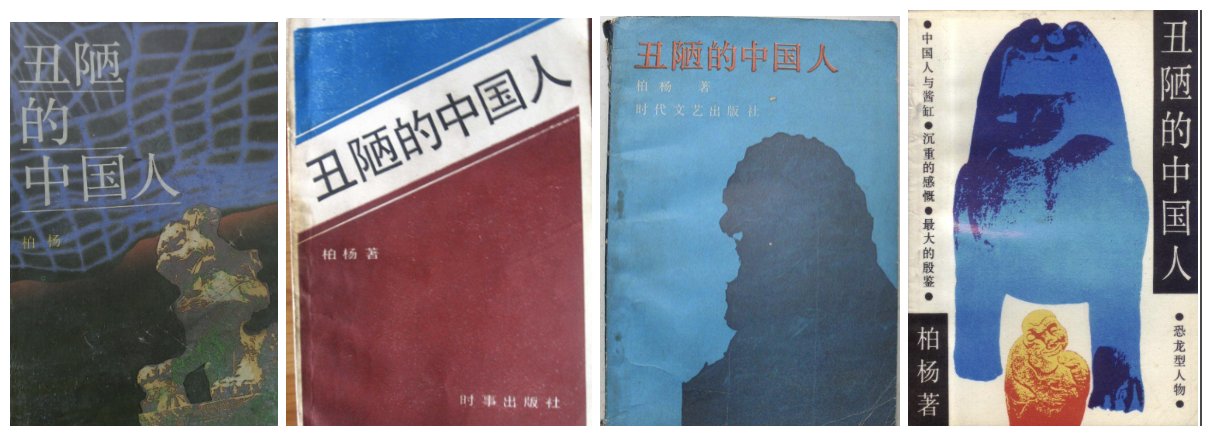

▎ 1986年大陆出版的四个版本封面

“酱缸震荡”,剑指柏杨:

是揭丑抹黑,还是爱国心声?

这本书的大陆版面世不久,批评文章就出现在了报刊上。1986年12月15日,《天津日报》率先发表文章,论及《丑陋的中国人》偏颇之处。此后,《理论信息报》《中国青年报》《光明日报》《中国图书评论》《作品与争鸣》《河北学刊》等都刊发文章,剑指柏杨及其《丑陋的中国人》。他们的批评主要围绕三点:

一是不同意柏杨对传统文化的全盘否定。孙国栋写有一篇《就教于柏杨先生——评〈丑陋的中国人〉》,最早发表在香港《明报月刊》,后被《光明日报》摘编刊登,标题改为《中国人丑陋吗——就教于柏杨先生》。文章指出,“我们决不能因中国文化有弱点、民族有病患,而谓中国文化全盘黑暗、满身罪恶”。梁超然《鲁迅、柏杨异同论——评〈丑陋的中国人〉》也说,鲁迅批判中国人的劣根性,给人以改造的希望,而“柏杨夸大、展览中华民族的缺点,只能起毁灭我们的民族自尊心,打击民族自尊心的效果。本来是可以疗救的,也变成了无可救药。”

二是反对柏杨的“全盘西化”主张,认为其所说的“只崇洋,不媚外”根本不能成立。何捷在《柏杨风雨逼人来一一读〈丑陋的中国人〉》中不无激愤地写道:“按照柏氏逻辑,将同胞说得一钱不值,将别人说得如花似锦,不叫‘媚外' ,将同胞缺点百倍夸大,将外人缺点粉饰美誉,不叫‘媚外'……对不起,我们实在咽不下这口气!”爱华《丑陋的〈丑陋的中国人〉》指责柏杨“既崇洋又媚外”,“就差跪下来吻美国人的脚趾尖了”,是“彻底的民族虚无主义、全盘西化”,他反问说,“倘若照作者的主张去办,‘彻底的崇洋'下去”,“那便只有撤销中华民族,全体申请加入美国国籍得了,还作什么奋斗?”

三是对柏杨“感谢”鸦片战争的言论不满。李友滨、王凤海在《一本有严重片面性的书——评〈丑陋的中国人〉兼与〈编后记〉作者商榷》中即谈到,“柏杨先生说,帝国主义的侵略给一些国家带去了物质文明和精神文明,侵略早一点发生,整个历史会完全不一样。这种说法完全是柏杨先生出自个人内心的愿望,但是没有任何事实作根据的。”刘爱群、陈友清《〈丑陋的中国人〉究竟是一本怎样的书》重申,鸦片战争是帝国主义发动的一场侵略战争,“给中国带来的是亡国灭族之祸,这才是它的本质方面。 而柏杨却认为,我们应该感谢这场战争,这不能不使人产生是非倒置之感。”

▎ 柏杨

当时两岸信息交流渠道较少,对于以上这些批评,柏杨无法做出直接回应。加上不少人的批评其实针对的是严秀、牧惠、弘征三人所写的《编后记》,于是他们在1988年1月发表《护短与爱国——评对〈丑陋的中国人〉的若干批评》,为柏杨,也为自己辩护。

牧惠等人开篇即说,他们身边看过《丑陋的中国人》的读者,“包括老、中、青,干部、军人、老师、学生,都纷纷议论,认为这是一个爱国者的心声,没有听人说过他是一个大逆不道的民族罪人 。”随后,三人逐条回应批评,指出柏杨对传统文化是批判与肯定共存,而鲁迅与柏杨一样,在批判国民性的弱点时,也往往以“中国人”概称,不加任何限制词。说柏杨要“全盘西化”是无中生有,柏杨自己说过,“他们有好的,我们就应该学。他们不好的,就不应该学。”至于所谓“感谢鸦片战争”的错误观点,主要源自柏杨“恨铁不成钢”的偏激心情。

在《护短与爱国》之后,还有为柏杨声辩的文章。1988年5月,公刘有感于电影《红高粱》《老井》与《丑陋的中国人》相同的被批判命运,以“一个普通的爱国的中国人”身份,写下《丑陋的风波》一文,他说:“一个不敢正视并且克服自身弱点的民族,是不会有什么希望的。不承认‘丑陋',甚至以‘丑陋'为国粹,别人碰一下都不行,那前景是异常可怕的。”

文章来源:《河北学刊》 网址: http://www.hbxkzzs.cn/zonghexinwen/2021/1126/527.html