现在的位置:主页 > 综合新闻 >

2021年度书评观察:从“被挤出期刊”到豆瓣“打(4)

【作者】:网站采编【关键词】:【摘要】:《休战》在豆瓣上的条目显示,“本书评分异常,正在处理中”。 除了“不怕得罪人”,还有一层原因可能是,在豆瓣上“打差评”,只需要动手指打星

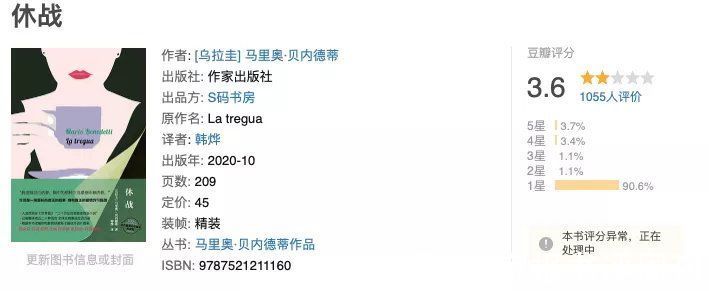

《休战》在豆瓣上的条目显示,“本书评分异常,正在处理中”。

除了“不怕得罪人”,还有一层原因可能是,在豆瓣上“打差评”,只需要动手指打星或写几句话就可完成一次评论。而在上千字的文章中这是罕见的。以《新京报·书评周刊》为例,在这一年,印象比较深刻的也只有3月份评论《文城》的《并未重返<活着>巅峰,仍然很平庸》(作者:思郁)的这一篇。批评性书评的缺乏,其原因首先在于没有学术批评或文学批评的氛围,其次也有一些简单的因素,例如有期待才有批评,没有期待,也就没有书评。尤其在人文或社科领域,若是对一本人文或社科图书不屑一顾,并无兴趣,不太可能还专门写一篇书评。

除了豆瓣,短视频的崛起也增加了书评形式。讲书、吐槽书的视频内容不少,而且也比较轻松,比如各种以“全程干货”“不开心就看书”为标题的视频,但是称得上是书评的却极少。如果我们将书评扩展为“书话”,也可以看到短视频所评论的,不只是书的图文内容,因为视频呈现的是视觉和声音,包括书封和用纸在内的和书有关的其他内容也可能成为评论的对象。

吐槽“轻型纸”的视频。

在11月初B站就出现一大批吐槽“轻型纸”的短视频,创作者们认为轻型纸的书籍有异味,不宜收藏,指责出版社的用意是让消费者在将来重版时再次购买,目的是牟利,所以抵制一切轻型纸。出版社的编辑则认为这是无端的指责,并指出轻型纸是一种环保用材。这似乎是一场没有结果的吐槽和反驳。轻型纸的便捷性是显而易见的,可是争议到最后,焦点事实上却是关于价格的。而图书的定价可是一个争议了无数次的问题,在2021年是解决不了的。

让我们再次回到书评上来。

2021年的书评和以往相比并没有多大的不同,遗憾的是,最大的不同是学术期刊上的书评更少了。或许这是追求影响因子和学术考核的必然结果。

当然,对于作为读者的我们而言,通过一篇书评发现一本书,或因为一本书去找其他人的评论,产生共鸣或不同看法,就是收获了。只是,我们在多大程度上只是因为选题去看一篇文章,然后了解到一本新书?而创作者又在多大程度上因此收获了成功的喜悦?

哈贝马斯在2004年为获得“京都奖”发表答谢词时说过这么一句话,“我们的思想越是缺乏原创性,就越是依赖于思想发生的语境”。这篇答谢词收在他的《在自然主义与宗教之间》(中译本见上海人民出版社2013年和2020年两个版本)。无论是没有人打开的书评,还是没有人购买的书,在未被阅读前都是不存在的。文章阅读量高、书畅销,显然是好事呀。况且书也好,书评也罢,有的本来也需要有当下性和现实性。不过借哈贝马斯这句话,热爱阅读和思考的我们可能也需要清楚地知道,这在多大程度上只是因为选题的发生语境。毕竟阅读不该是转瞬即逝的事。

附加的话:

在2021年坚持写书评的最年长的学者,可能是经济学家张曙光先生。他生于1939年。《经济研究》在全年刊登的唯一一篇书评,便是他评论《企业家的企业理论》(尼古莱·J.福斯、彼得·G.克莱因 著,中国社会科学出版社,2020年6月)的书评《判断和行为》,除此外,他也在《读书》7月号发表评论经济学家迪尔德丽·N.麦克洛斯基《经济学叙事》(中文版《如果你那么聪明:经济学家的叙事》,广西师范大学出版社,2020年4月)的文章《事实、逻辑、隐喻和故事》。

本文内容为独家原创。作者:罗东;编辑:西西;校对:危卓。封面题图为电影《天才捕手》(Genius 2016)剧照。未经新京报书面授权不得转载。

文章来源:《河北学刊》 网址: http://www.hbxkzzs.cn/zonghexinwen/2021/1225/558.html